No sabemos quiénes somos para los otros. A menudo me pregunto cómo me ven mis hijos, qué significo para ellos. Cómo me ven. Me surge la misma pregunta cuando me miro en un espejo, cuando aparezco en una fotografía, en un video o incluso en una grabación de voz. Recuerdo en particular un momento, siendo muy pequeña, con mi padre frente a un espejo: la imagen de él que veía reflejada no era igual que la que guardaba en mi memoria. Me volví a mirarle directamente y me di cuenta de que, en efecto, lo que veía no era idéntico a lo que se reflejaba en el espejo, había un cambio en la expresión del rostro, algo que me produjo una extrañeza. Me pregunté acto seguido cómo me verían a mí las demás personas, cuál sería mi verdadero rostro, dado que yo debía conformarme con contemplar aquel reflejo engañoso.

De niña también me gustaba inventar “programas de radio” y grabarlos en una cinta. Cuando los reproducía no podía evitar el pensar: “¡Dios mío! ¿Esa es mi voz? ¡No sé cómo puedo tener amigos!”. Por suerte compartí esa experiencia con una íntima amiga: nos preguntábamos atónitas la una a la otra si verdaderamente hablábamos así. La distancia entre mi voz –la que yo escuchaba desde dentro cuando hablaba– y la que se oía en el magnetofón representaba para mí el abismo de lo innombrable, la fragilidad de la propia identidad, y la pregunta, siempre inquietante, acerca de la mirada del otro. Con los videos, mi sensación de desasosiego ante la falta de reconocimiento y lo que siento como una profunda degradación de la experiencia real me ha producido siempre tal malestar que evito conscientemente el realizarlos o aparecer en ellos. Más en concreto, nunca hago videos de mis hijos: me conformo con la sutileza (en general mucho más auténtica, más hermosa) de la fotografía, y con la imperfección de la memoria humana. Siento que la fotografía invita al recuerdo, mientras que el video lo sustituye y lo coarta. Por alguna razón no temo perder su imagen en movimiento: sé que cada instante, cada expresión, en puridad se pierde, y lo que permanece en forma de recuerdo es una impronta frágil, que hay que cuidar: pues cuidar los recuerdos tiene mucho que ver con cuidar de los otros, con abrirles un espacio particular en la propia mente.

Los niños te miran y no sabes lo que ven. Cualquiera que conviva con ellos sabe que a menudo lo que perciben de ti va mucho más allá de la realidad objetiva, esa que se podría reproducir con una cámara. Su mirada sigue otros cauces cuando se dirige hacia las demás personas, y singularmente hacia sus padres. Adriano, por ejemplo, tiene a sus tres años una extraña capacidad para verme por dentro, para interrogarme acerca de lo que a menudo no puedo pensar. Y es algo que a veces recibo con asombro. Mi impresión es que me lee el rostro; que, por alguna razón, para él mi rostro es un libro abierto. Esa es una de las formas que ha tomado la intimidad entre nosotros.

A veces, cuando voy a buscarle al colegio y viene contento a mi encuentro, me dice al oído: “mamá, me gusta ver tu cara”. Nunca ha sido, como tampoco su hermano, amante de los espejos. Pero me mira mucho, directamente o de reojo y, si estoy absorta en algún pensamiento grave, me dice: “ahora pareces otra mamá”. Si le pregunto por qué, me suele responder cosas del tipo “tienes la cara triste”, o “tu cara no la entiendo”. En realidad lo que ha visto en mi rostro es una ausencia, una mente ensimismada que me ha convertido en “otra”, desconectada momentáneamente de él. Por fortuna, basta con empezar a hablar para que volvamos a estar los dos presentes.

Hace unos pocos días, durante un viaje en taxi, Adriano me preguntó: “mamá, ¿qué pasaría si te cambiaran la cara?”. Yo le devolví la pregunta: “¿qué pasaría?”. Y él contestó sin dudarlo: “que no serías tú; si te cambiaran la cara y la cabeza ya no serías tú”. Me llamó la atención cómo situaba la identidad en el rostro y la analogía que hacía entre la cara (mi apariencia) y mi cabeza (donde creo que ya entiende que reside el pensamiento). Como si intuitivamente supiera que el rostro es visible pero a la vez es expresivo, que no es ni una imagen pura ni un concepto sin carne, que a través de su forma deja ver el ser de la persona que se muestra.

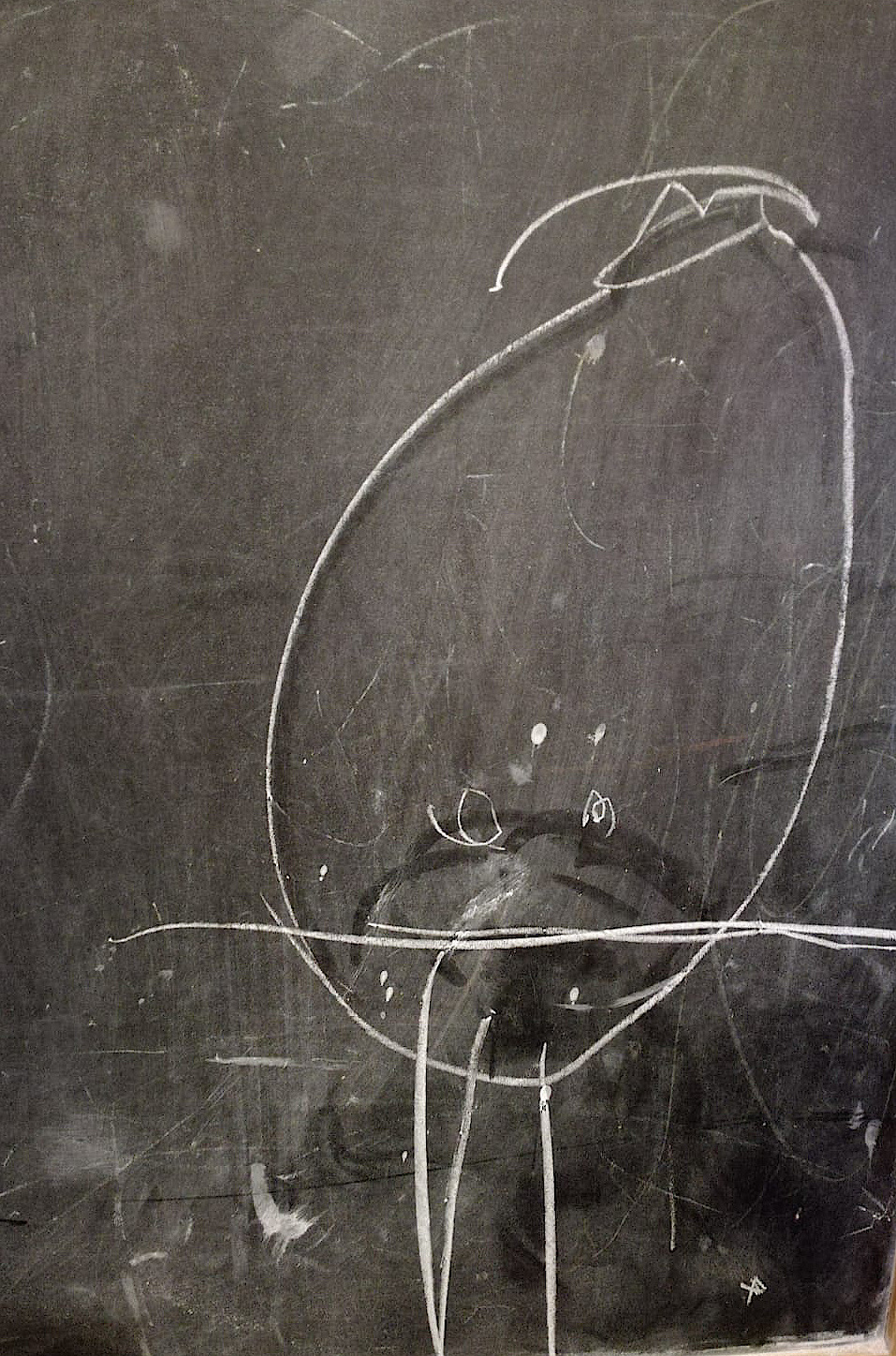

Hace unos meses Adriano hizo uno de sus primeros dibujos de una figura humana. Me dijo que me iba a pintar en una pizarra, y dibujó una cabeza con una boca enorme y dos ojos, de la que salían dos extremidades. La boca era más larga que el óvalo de la cara y la repasó dos veces, mientras explicaba que tenía que pintar los labios. “¿Soy yo?”, le pregunté, “¡Tengo una boca muy grande!”. A lo que él respondió divertido: “Una boca muy grande para comerte mejor…”. Creo que entonces expresé sorpresa, y él, volviendo a mirar su dibujo, y luego a mí, cambió de idea y precisó que no era yo, sino “un marciano-mamá”. Entendí que su dibujo le había devuelto una imagen inquietante, que necesitó separar en parte, confrontando lo que podía ver de mí con sus propios ojos y esa imagen interna transformada en “marciano-mamá” (lo más cercano junto a lo más remoto, un extraterrestre). Yo le hice una foto y lo guardo, por supuesto, como mi primer retrato.

Ver o no ver. O más bien ver o imaginar. A veces es necesario alejarse lo que vemos para que surja una imagen mental, para tener la libertad de crear precisamente otras imágenes. Pienso que a menudo los videos que actualmente nos inundan llenan la cabeza de un ruido que impide pensar, imaginar. Nos devuelven una imagen supuestamente verdadera que tapa justo aquello que Adriano percibe en mi rostro; desde su pretendida objetividad anulan la mirada del otro. Sólo los directores de cine son capaces de dar esa vuelta de tuerca, de no aplanar y degradar la realidad con sus cámaras. Porque ellos también ocultan cosas, oscurecen o iluminan los rostros, desvían o intensifican las miradas; a la vez que miran, piensan.

Esa boca tan grande con la que me ha dibujado Adriano dice algo de mí; algo que yo no veo. La miro y puedo preguntarme qué es. Adriano tiene muchos miedos: a la oscuridad, a los monstruos, a estar solo. Cuando hay poca luz se queja diciendo: “no veo”. A veces, si insisto en que tiene que dormir toda la noche en su cama, se lamenta de que no quiere estar solo, “porque vienen los monstruos”. Le intento tranquilizar pero suele llegar a lugares que me desarman: “si estoy contigo el lobo no viene”; una vez lo expresó de una forma más diáfana y poética: “si veo tu cara el lobo no está”. Cuando me acuesto a su lado para que se quede dormido cierro los ojos, y algunas veces, al volver a abrirlos para comprobar si están cerrados los suyos, le encuentro mirándome fijamente. Siento que esa mirada encierra casi todo lo que nos une: la fascinación por el otro, lo incomprensible, la pregunta acerca de quiénes somos, la imagen que no nos cansamos de mirar porque guarda y a la vez revela un secreto, y el amor, el amor que nos aparta del miedo.

Aun no hay comentarios